Experimentelle Vernissagen beleben derzeit Berlins Kunstszene: hybride Eröffnungen, kuratierte Walks im Stadtraum und performative Formate verschmelzen Ausstellung, Diskurs und Community-Building. Institutionen und Off-Spaces reagieren auf veränderte Rezeptionsgewohnheiten, suchen neue Zugänge und erweitern das Publikum zwischen Kiez und internationalem Netzwerk.

Inhalte

- Hybride Vernissagen in Berlin

- Pop-up-Orte und Kiezformate

- Zeitfenster statt Gedränge

- Inklusive und barrierearm

- Empfehlungen für Galerien

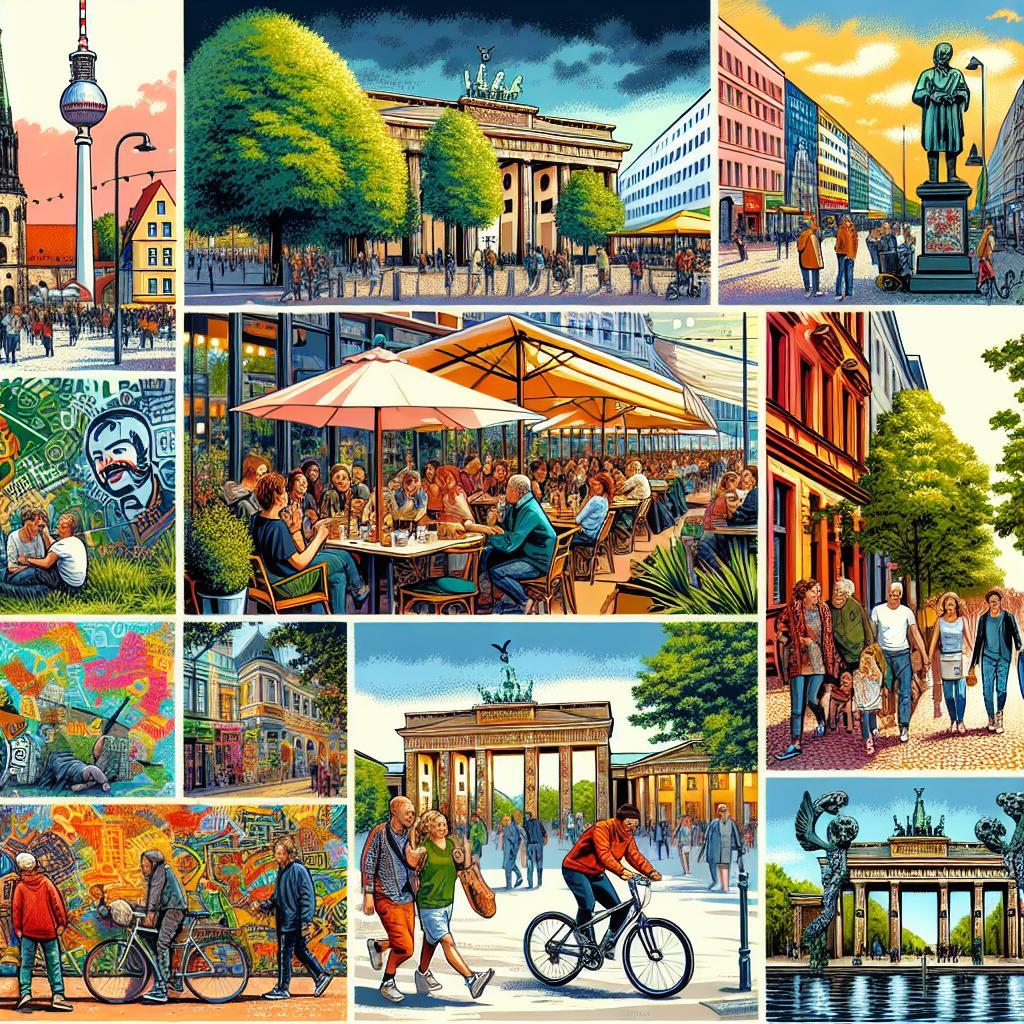

Hybride Vernissagen in Berlin

Berliner Galerien verbinden die Atmosphäre des physischen Raums mit digitaler Reichweite und schaffen Formate, in denen Kunst, Publikum und Datenströme zusammenwirken. Live-Schalten aus Ateliers, immersive 3D-Rundgänge, simultane Untertitelung sowie interaktive Abstimmungen verschieben Wahrnehmung und Partizipation. Neue Produktionspipelines integrieren Ton, Licht und Kamera neben Hängung und Text; kuratorische Erzählungen werden als mehrkanalige Dramaturgie gedacht, die analog wie online funktioniert.

- Phygitale Szenografie – Rauminszenierung ergänzt um Screens, Projektionen und Sensorik

- AR-Guides – Zusatzebenen zu Werken per Smartphone, ortsbasiert

- Live-Stream – Moderierte Eröffnung mit Q&A, Mehrkanalton und Captions

- Community-Chat – Kurze Fragen, schnelle Umfragen, kuratierte Links

- On-Demand – Mitschnitte, kurze Highlight-Reels, Pressekits

- Barrierefreiheit – Audiodeskription, Untertitel, kontraststarke Assets

Operativ unterstützen Ticketing mit Zeitfenstern, modulare Sponsoring-Pakete und präzise Metriken die Planung: Kapazitäten werden geglättet, Reichweite lässt sich nach Kanälen steuern, Nachhaltigkeitsziele messbar machen. Rückmeldungen aus Chat, Klickpfaden und Heatmaps fließen in Folgeformate ein; Editionen, Talks und Workshops lassen sich als serielle Content-Cluster fortsetzen, ohne die Unmittelbarkeit der Begegnung im White Cube zu verlieren.

| Modul | Zweck | Beispiel |

|---|---|---|

| Streaming-Plattform | Reichweite | RTMP zu Vimeo/YouTube |

| Virtuelle Galerie | Immersion | 3D-Rundgang |

| QR-Codes | Interaktion | Werkinfos, AR |

| Live-Analytics | Steuerung | Heatmap, Verweildauer |

| Ticket-Zeitfenster | Planung | 19:00 / 19:30 / 20:00 |

Pop-up-Orte und Kiezformate

Temporäre Räume verschieben die Vernissage aus dem White Cube in den Alltag: leerstehende Ladenflächen, Höfe und U‑Bahnbögen verwandeln sich in Pop-up-Galerien, deren Zwischennutzung kurze Produktionszyklen und agile Kuration ermöglicht. Kurze Laufzeiten und geringere Fixkosten fördern experimentelle Hängungen, Editions-Tests und kollaborative Displays mit Musik, Performance oder Screenings. Logistik wird Teil der Ästhetik: mobile Spots, modulare Sockel und QR-basierte Kataloge erzeugen barrierearme Sichtbarkeit und datenarme Präsenz in der Stadt. Sichtbarkeit wandert von Plakatwänden in den Kiez-Aushänge, Nachbarschaftsnews und Mikro-Maps werden zu Kanälen, wodurch sich temporäre Mikro‑Szenen formieren.

- Raumquellen: Leerstand, Vereinsräume, Werkstätten, Hinterhöfe

- Zeitfenster: 24-72 Stunden, Late‑Night‑Slots, Wochenmarkt‑Andockungen

- Infrastruktur: mobile Lichttechnik, faltbare Wände, QR‑Kassen

- Publikum: Anwohnende, Szene, Zufallspassant:innen

- Ökonomie: Pay‑what‑you‑want, Mini‑Editionen, Getränke‑Koops

Kleinteilige Formate im Kiez verstetigen diese Dynamik: Treppenhaus‑Salons, Schaufenster‑Displays und Hinterhof‑Rundgänge koppeln Kunst an bestehende Nachbarschaftsroutinen und erzeugen niedrigschwellige Eintrittssituationen ohne Türpolitik. Kuratorische Verantwortung rotiert zwischen Initiativen, Ateliers und Läden; dadurch entstehen lokale Ökosysteme mit geteilter Technik, getargeteten Laufwegen und klaren Ruhefenstern. Kooperationen mit Gewerbe, Hausgemeinschaften und Kiezfonds sichern Genehmigungen, Lärmschutz und Infrastruktur-sichtbare, aber rücksichtsvolle Präsenz. Das Ergebnis sind wiederkehrende Mikrofeste, die Orientierung bieten und zugleich offen für Überraschungen bleiben.

| Format | Ort | Dauer | Besonderheit |

|---|---|---|---|

| Treppenhaus‑Salon | Altbauflur | 2 Std. | unplugged, intim |

| Fenster‑Galerie | Schaufenster | 1 Woche | 24/7 sichtbar |

| Hinterhof‑Rundgang | Innenhöfe | Samstag | leise Time‑Slots |

| One‑Night‑Show | Leerstand | 1 Abend | schnell, editionsfokussiert |

Zeitfenster statt Gedränge

Gestaffelte Zeitfenster ersetzen in vielen Häusern den einmaligen Ansturm und schaffen Entzerrung sowie bessere Bedingungen für konzentrierte Betrachtung und profundere Gespräche. Statt eines überfüllten Abends verteilen sich Eröffnungen auf mehrere, klar definierte Slots mit begrenzter Personenzahl, was kuratorische Präzision, verlässliche Pressefenster und eine ausgewogenere Sichtbarkeit für jüngere Positionen ermöglicht. Buchungs- und Wartelisten-Tools sorgen für transparente Auslastung, reduzieren Wartezeiten und liefern auswertbare Daten für Programmentwicklung und Vermittlung.

- Kapazitätssteuerung: flexible Personengrenzen je Slot (z. B. 20-40)

- Qualität vor Quantität: längere Betrachtungszeit und Gesprächstiefe mit Künstler:innen und Kurator:innen

- Inklusivere Zugänge: ruhigere Slots für Mobilitätseinschränkungen oder sensorische Sensibilität

Operativ funktionieren die Formate als Micro-Openings von 30-45 Minuten plus Puffer, mit Check-in via QR, optionalen Silent Previews und kurzen Impulsführungen. Einige Galerien ergänzen Soundscapes oder Mini-Artist-Talks pro Slot, andere testen längere Medienfenster für Videoarbeiten; die Kombination aus klarer Taktung und modularem Rahmen stärkt Vermittlung, Teamplanung und Sammlungsarbeit gleichermaßen.

| Galerie | Slot-Länge | Kapazität | Extras |

|---|---|---|---|

| Kreuzberg Projektraum | 30 Min | 25 Pers. | Silent Preview |

| Mitte Contemporary | 45 Min | 40 Pers. | Artist Q&A |

| Neukölln Off-Space | 20 Min | 20 Pers. | Audio-Guides |

Inklusive und barrierearm

Vernissagen in Berlin wandeln sich zu Formaten, in denen Teilhabe als kuratorische Aufgabe verstanden wird. Institutionen kombinieren räumliche Zugänglichkeit mit neuen Vermittlungsformen und digitalen Layern: Leichte-Sprache-Module in Katalogen, Awareness-Teams am Eingang, taktile Stationen für sehende und nichtsehende Publikumsteile sowie ruhige Zonen mit Reizreduzierung. Ergänzt werden diese Bausteine durch hybride Eröffnungen mit Untertiteln, Audiodeskription und stabiler Chat-Moderation, sodass sowohl vor Ort als auch remote eine konsistente Erfahrung entsteht.

- Gebärdensprach- und Schriftdolmetschen bei Begrüßung, Talks und Führungen

- Taktile Führungen, 3D-Reproduktionen und Materialproben

- Ruhebereiche, klare Leitsysteme, Piktogramme und Sensory-Maps

- Pay-what-you-can, solidarische Tickets und Zeitfenster-Buchung

- Livestreams mit Untertiteln und Audiodeskription

- Barrierefreie Anreiseinfos zu Rampen, Aufzügen und Bodenleitsystemen

| Format | Schwerpunkt | Nutzen |

|---|---|---|

| Hybrid-Opening | Live-UT, Chat-Moderation | Reichweite |

| Silent Slot | Gedimmtes Licht, Pegel-Cap | Reizarmut |

| Tactile Preview | Reliefdrucke, Haptik-Station | Zugang zu Details |

| Care Desk | Awareness, Rückzugsraum | Sicherheit |

Operativ stützen sich diese Formate auf transparente Kommunikation (Barrierehinweise bereits in Einladungen), standardisierte Checklisten für Aufbau und Besucherfluss sowie evaluiertes Feedback. Relevante Kennzahlen sind u. a. Anteil gebuchter Angebote mit Untertitelung/Audiodeskription, Verweildauer in Ruhebereichen und Auslastung von Zeitfenstern. Kooperationen mit Stadtteilinitiativen, queeren und migrantischen Communities sowie Nachbarschaftszentren sichern nachhaltige Verankerung; Förderprogramme und Sponsoring decken Übersetzung, Technik und Schulungen. So entsteht ein belastbares Set an Praktiken, das sowohl großen Häusern als auch Off-Spaces Planungssicherheit bietet.

Empfehlungen für Galerien

Hybride Vernissagen verknüpfen intimen Ausstellungsstart und digitale Reichweite: kuratierte Kurzstreams, begleitende Captions in mehreren Sprachen und präzise gesetzte Mikro-Performances erzeugen Fokus statt Event‑Rauschen. Slot-basierte Eröffnungen mit thematisch kuratierten Zeitfenstern entlasten Räume, fördern Gespräche und liefern messbare Einblicke in Publikumsflüsse. Ergänzend schaffen sinne-orientierte Set-ups (Licht, Klang, Materialproben) eine klare Dramaturgie, während Satelliten-Orte im Kiez den Radius erweitern und neue Communities einbinden. Nachhaltige Maßnahmen wie modulare Displays und wiederverwendbare Signaletik verbessern Ökobilanz und Budgetplanung.

- Hybride Eröffnungen: Onsite-Talk + 12‑min Livestream, Untertitel, Archiv-Clips für Socials

- Mikro-Touren: 8‑Personen‑Walkthroughs alle 30 Minuten, Fokus auf 3 Schlüsselwerke

- Kollaborationen: Kiez‑Partner für Pop‑up‑Satelliten und Kunst‑Pickups

- Barrierefreie Formate: Ruhezeiten, Bodenleitsystem, Audiodeskription, einfache Sprache

- Datenbasierte Slots: Kapazitäten per Ticketing steuern, Spitzenzeiten glätten

Für die Umsetzung empfiehlt sich ein klarer Produktionsplan mit definierten Rollen (Kuratorik, Technik, Moderation), ein minimales, robustes Tech‑Setup (2 Kameras, Richtmikro, stabile LTE‑Fallback) und rechtssichere Einwilligungen für Bild/Ton. Barrierefreiheit als Standard erhöht Qualität und Reichweite; datenbasierte Steuerung (Check‑ins, Verweildauer, Gesprächsdichte) unterstützt Programmfeinschliff. Presse und Community‑Formate profitieren von prägnanten Assets (30‑Sekunden‑Teaser, Zitatkarten, Werkdetails), die bereits vorab geplant und nach dem Launch iteriert werden.

- Schnellstart‑Check: Briefing, Slotplan, Techniktest, Einlassflow, Notfallkontakt

- Ressourcen: Check‑in‑App, Untertitel‑Tool, Event‑Mikrofon, mobile Lichtquelle

- KPI‑Set: Auslastung je Slot, Gesprächszeit, Online‑Views, Newsletter‑Sign‑ups

- Nachhaltigkeit: Re‑Use‑Displays, digitale Pressemappe, lokale Lieferketten

| Format | Dauer | Technik | Budget | Ziel |

|---|---|---|---|---|

| Artist Lightning Talks | 15 Min | 1 Kamera, Lavalier | niedrig | Kontext & Bindung |

| Silent Opening | 60 Min | Kopfhörer, Playlist | mittel | Fokus & Ruhe |

| Kiez‑Parcours | 2 Std | QR‑Guides | niedrig | Netzwerk & Reichweite |

Was kennzeichnet die neuen Vernissagen-Formate in Berlin?

Neue Formate verbinden Eröffnung, Performance und Diskurs zu beweglichen Settings. Zeitfenster, Rotationshängungen und Pop-up-Orte lösen das starre Abendformat ab und ermöglichen dichte, zugleich entzerrte Begegnungen von Kunst und Stadt.

Wie verändern hybride und digitale Eröffnungen die Rezeption?

Livestreams, 360°-Rundgänge und kuratierte Audio-Notes erweitern den Zugang über den Raum hinaus. Präsenz und Remote werden verzahnt, wodurch Aufmerksamkeit länger gebunden und internationale Communities früh einbezogen werden.

Welche Rolle spielen Off-Spaces und Kiez-Formate?

Ateliers, Hinterhof-Galerien und temporäre Shops stärken lokale Netzwerke. Walk-in-Serien über mehrere Tage, Mikrotickets und Nachbarschaftspartnerschaften verankern Kunst im Alltag und senken Schwellen für diverse Publika.

Wie wirken interdisziplinäre Kooperationen auf das Format?

Zusammenarbeiten mit Musik, Gastronomie, Design und Wissenschaft testen neue Dramaturgien. Soundinstallationen, Lecture Performances und kuratierte Menüs schaffen Kontextschichten, die Werke neu rahmen und Dialoge vertiefen.

Welche Auswirkungen haben die neuen Formate auf Nachhaltigkeit und Zugänglichkeit?

Kleinere Zeitfenster reduzieren Anreisepeaks, Leih- und Reuse-Bauten schonen Ressourcen. Barrierefreie Routen, klare Beschriftungen und leichte Sprache werden mitgedacht, wodurch Teilhabe breiter und Prozesse messbarer werden.